弔電の電報を即日で届けたいときに押さえるべき手配の流れと注意点

こちらのページでは、弔電の電報を即日で届けたい場合に必要な申込方法や手順、締切時間、オンラインでの申し込みのポイントや注意点について詳しく解説しています。急な状況でも対応できる情報になっています。

弔電の電報を送る際に失礼のない文例とマナーの基本とは

こちらのページでは、弔電の電報を送る際に失礼のない表現で気持ちを伝えるための文例の選び方や、避けるべき忌み言葉、句読点の扱いなど基本的なマナーを解説しています。

急ぎで弔電を送りたい人必見!即日対応の電報とは

突然の訃報を受けた際、すぐに駆けつけることができないという状況は誰にでも起こり得ます。仕事や距離の関係、あるいは体調などさまざまな事情で、葬儀や通夜に参列できないときに気持ちを届ける手段として、弔電が用いられます。

特に急ぎで弔意を伝えたい場合には、即日で届けられる電報サービスの利用が重要です。このページでは、弔電の電報を急ぎで送りたい人に向けて、即日対応の電報の基本や手配の仕方、マナーや文例までを深くご紹介します。

急な訃報でも気持ちを届ける弔電とは

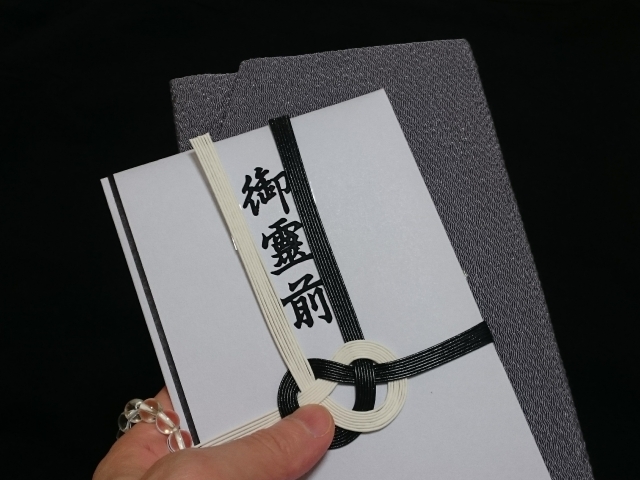

弔電とは、葬儀や通夜などに直接出向くことができない場合に、故人への哀悼の意やご遺族への慰めの気持ちを伝えるために送る電報のことを指します。昔ながらの手段という印象を持たれることもありますが、現代においてもは社会的な礼節の一つとして多くの人々に利用され続けています。

訃報は突然届くものであり、準備が整わないまま対応しなければならない場面がほとんどです。そのような中で、弔電は、遠方からでも心を伝えることができる非常に大切な手段となります。現代ではインターネットやスマートフォンを活用した申し込みも可能であり、急な依頼でも迅速に対応してもらえる体制が整っています。

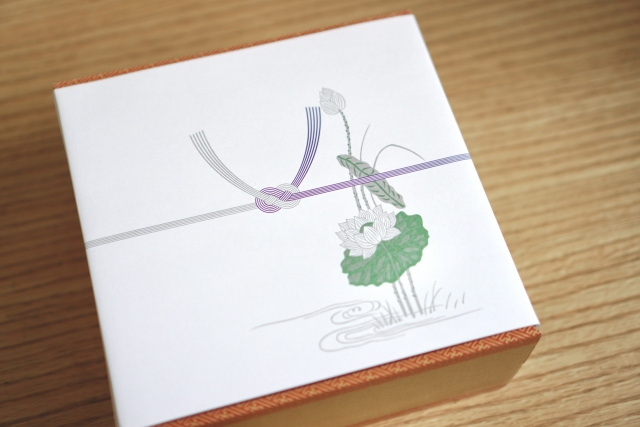

また、弔電には定型の文例が用意されているサービスも多く、文面を一から考える時間がなくても適切な文章を選ぶことができるのも大きな魅力です。さらに、台紙のデザインも多様化しており、和紙を用いたものや花模様が添えられたものなど、故人やご遺族に合わせて選ぶことが可能です。形式だけでなく、心が届くような選択ができることが、現代の弔電の電報の特徴です。

即日対応の弔電を送るための具体的な流れと注意点

弔電を即日で届けたい場合、もっとも注意すべきなのが「申し込みの締切時間」です。多くの電報サービスでは、正午前後までに申し込めばその日の通夜に間に合うケースが多いものの、地域や葬儀会場の場所、配達先によっては時間がずれることもあります。そのため、早めの判断と手配が必要になります。

申し込み方法としては、電話による申し込み、専用窓口、またはWeb・アプリからの申し込みがあります。現在では、スマートフォンを使ってわずか数分で手配が完了するオンライン申し込みが主流となっており、場所を選ばず24時間対応しているサービスもあります。

ただし、即日対応可能なサービスであっても、配送エリアや曜日、天候によっては希望の時間に届けられないこともあるため、確実に届けたい場合は余裕を持った行動が必要です。また、サービスによっては台紙の種類やメッセージの内容によって締切時間が異なる場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。

また、弔電は「誰から送ったのか」という点にも気を配る必要があります。個人名だけでなく、会社名や部署名を併記することで、ご遺族がどの関係者から届いたものなのかをすぐに把握しやすくなります。特にビジネスシーンでは、弔電を受け取る側の立場に配慮し、組織名と氏名の両方を記載することがマナーとして推奨されます。

さらに、弔電を送るタイミングは通夜または葬儀の前日までが理想的です。葬儀後に届いてしまうと、かえって遺族に気を遣わせてしまう可能性もあるため、可能な限り早めに手配することを意識しましょう。申し込み完了後には、受付完了メールや配送予定の確認が届くため、それを必ず保存しておくことも忘れてはいけません。万が一、届かないトラブルがあった場合に備えた備忘録として活用できます。

形式にとらわれすぎない心ある言葉と弔電のマナー

弔電を送る際には、形式に従いつつも、送り手の誠意が伝わる言葉を選ぶことが大切です。よく使われる表現としては「心よりご冥福をお祈り申し上げます」や「安らかなるご永眠をお祈りいたします」といった定型句がありますが、そこに少し自分の言葉を添えることで、より心のこもった印象になります。

メッセージを作成する際には、自分が伝えたい想いをできる限り具体的に言語化することが大切です。故人が生前に成し遂げたことや、思い出に残っているエピソードに少し触れるだけでも、ご遺族にとっては心に残る電報となります。例えば、「○○様がいつも笑顔で職場を明るくしてくださいました」や「優しさに何度も助けられました」といった一言が、形式的な文面に深みを与えます。

注意すべき点として、忌み言葉や重ね言葉の使用を避ける必要があります。「たびたび」「重ね重ね」「再び」といった言葉は、死を連想させるとして不適切とされているため、使わないようにしましょう。また、句読点を使用しないのが弔電の慣習でもあるため、文章全体を通して改行や語尾で調整する必要があります。

相手との関係性に応じて文体を調整することも重要です。ビジネス関係であれば、より丁寧で格式ある文章を心がけることが求められます。一方、親しい友人や親戚などには、形式を守りながらも温かみのある言葉を選ぶとよいでしょう。

また、弔電に添える台紙についても、派手すぎず落ち着いた色合いのものを選ぶことが望ましいとされています。最近では、エコ素材を使ったものや、環境に配慮した選択肢も広がっており、個人の信条や価値観に合わせた配慮が可能です。

短いメッセージの中に、どれだけ相手への気遣いや哀悼の念を込めることができるかが弔電の本質です。急ぎであっても、形式やマナーを守りながらも、自分らしい言葉で真心を伝えることこそが、相手の心に届く電報となるのです。